في سياق التاريخ الإنساني الطويل، لم يكن التفاعل بين المسلمين وأوروبا حدثًا عابرًا أو لقاءً طارئًا بين حضارتين منفصلتين، بل كان مسارًا متشابكًا من الأخذ والرد، والتأثير والتأثر، والصراع والتعايش، ضمن جدل عميق حول المعرفة والسلطة والقيم ومعنى التقدم. ومن هذا المنظور، تبدو النهضة الأوروبية، ثم الحداثة التي تلتها، ليسا مجرد ظاهرتين أوروبيتين خالصتين، بل لحظتين تاريخيتين تشكلتا جزئيًا في فضاء تفاعلي كان الإسلام أحد مكوناته المركزية، سواء عبر الترجمة، أو الجدل اللاهوتي والفلسفي، أو الاحتكاك السياسي والعسكري، أو التبادل التجاري والثقافي.

لقد أسهم المسلمون، منذ القرون الوسطى، في حفظ التراث الفلسفي والعلمي الإغريقي وتطويره، وفي إنتاج منظومات معرفية أصيلة في الفلسفة والطب والرياضيات والفلك، وهو ما وجد طريقه إلى أوروبا عبر الأندلس وصقلية وبلاد الشام. غير أن هذا الدور، على أهميته، لا يكفي وحده لتفسير تعقيد العلاقة بين الإسلام والنهضة الأوروبية، إذ إن المسألة الأعمق تتعلق بتحول موقع أوروبا من متلقٍ للمعرفة إلى منتج لها، ثم إلى مركز كوني يفرض معاييره على العالم بأسره. هنا تحديدًا بدأت الحداثة الأوروبية، لا بوصفها تقدمًا علميًا وتقنيًا فقط، بل باعتبارها مشروعًا فكريًا وقيميًا وسياسيًا أعاد تعريف الإنسان والعقل والدولة والدين.

وحين بلغت أوروبا لحظة النهضة، ثم الإصلاح الديني، فالثورة العلمية، كانت المجتمعات الإسلامية تعيش بدورها تحولات داخلية، لكنها لم تفضِ إلى قطيعة معرفية مماثلة مع أنماط التفكير التقليدية. ومع صعود الحداثة الأوروبية وتمدّدها الاستعماري، وجد المسلمون أنفسهم أمام تحدٍ غير مسبوق، لم يكن تحديًا عسكريًا أو تقنيًا فقط، بل تحديًا معرفيًا ومنهجيًا طال بنية العقل الفقهي ذاته.

وفي هذا السياق، برزت مواقف فقهية تاريخية رافضة أو متوجسة من مظاهر الحداثة التقنية، لا يمكن فهمها إلا ضمن مناخ الخوف من الاختراق الثقافي وفقدان السيطرة الرمزية على المجتمع. فعلى سبيل المثال، واجهت آلة الطباعة في العالم الإسلامي مقاومة شديدة منذ القرن السادس عشر، خصوصًا في الدولة العثمانية، حيث أُخّر السماح بالطباعة العربية قرابة ثلاثة قرون، بينما كانت أوروبا قد جعلت منها أداة مركزية في نشر المعرفة. وقد استند بعض فقهاء ذلك العصر إلى حجج تتعلق بخشية تحريف القرآن، أو ضياع هيبة العلم، أو تهديد مكانة النُّسّاخ والعلماء، وهو ما يعكس منطق حماية البنية التقليدية للمعرفة أكثر مما يعكس حكمًا شرعيًا قطعيًا. ولم يُرفع هذا الحظر إلا في القرن الثامن عشر مع إصلاحات السلطان أحمد الثالث، وتحت ضغط الواقع لا بفعل اجتهاد فقهي استباقي.

وفي القرن التاسع عشر، ومع دخول التلغراف والراديو إلى العالم الإسلامي، صدرت فتاوى متحفظة أو محرّمة من بعض علماء الأزهر والحجاز والهند، اعتبرت هذه الوسائل أدوات للشيطان أو وسائل لنشر الباطل، أو بدعًا لا أصل لها في الشرع. وقد نُقل عن بعض فقهاء الهند في سياق الدولة البريطانية، تأكيدهم أن التلغراف “تشبّه بالكفار” أو “تدخل في علم الغيب”، وهو تصور يكشف خلطًا بين الوسيلة التقنية والمضمون العقدي. لكن المفارقة التاريخية أن هذه الوسائل نفسها تحولت لاحقًا إلى أدوات لنشر الدعوة والخطاب الديني، بل إن الفقهاء أنفسهم عادوا لاستخدامها وتبريرها بمقاصد شرعية.

أما التصوير الفوتوغرافي، فقد واجه موجة واسعة من التحريم في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، اعتمادًا على قياسه على تحريم التصوير المجسّم في الفقه الكلاسيكي. وقد تبنّى هذا الموقف عدد من علماء التيار السلفي التقليدي، قبل أن يُعاد النظر فيه لاحقًا على يد فقهاء مثل محمد عبده ورشيد رضا، اللذين ميّزا بين التصوير اليدوي القائم على المضاهاة، والتصوير الآلي القائم على حبس الظل، في اجتهاد يعكس انتقالًا من فقه النص المجرد إلى فقه الواقع.

وفي السياق ذاته، أثارت الكهرباء في بدايات دخولها بعض المجتمعات الإسلامية تساؤلات فقهية غريبة، من قبيل: هل هي نار أم جن؟ وهل استخدامها في الإضاءة داخل المساجد جائز؟ وهي أسئلة قد تبدو اليوم ساذجة، لكنها تعبّر عن صدمة معرفية حقيقية واجهها عقل فقهي لم يكن مهيأ للتعامل مع تحولات علمية سريعة خارج أفقه المفاهيمي التقليدي.

هذه الأمثلة لا تُقدَّم هنا للتشهير بالفقهاء أو الطعن في نياتهم، بل للكشف عن أزمة تاريخية في منهج التعامل مع الحداثة، حيث تحوّل الفقه، في لحظات معينة، من أداة لتنزيل القيم على الواقع إلى أداة لمقاومة الواقع نفسه. وهو ما أدى إلى تكريس منطق التحريم الوقائي، وسدّ الذرائع المعكوس، بدل فتح أفق الاجتهاد المقاصدي القادر على استيعاب التحول.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن داخل التراث الإسلامي ذاته نشأت اتجاهات إصلاحية حاولت كسر هذا الجمود. فقد دعا جمال الدين الأفغاني إلى إعادة الاعتبار للعقل والعلم، ورأى أن تخلف المسلمين ليس نابعًا من الإسلام، بل من تعطيلهم لقواه العقلية. وسار محمد عبده في الاتجاه نفسه، مؤكدًا أن الشريعة لا تعارض العلم ولا التقدم، وأن كثيرًا من الفتاوى التحريمية إنما هي نتاج سوء فهم للدين وللتاريخ معًا. غير أن هذه الاتجاهات الإصلاحية بقيت محدودة التأثير، في مواجهة تيار فقهي محافظ امتلك سلطة اجتماعية ورمزية أوسع.

إن الإشكال الجوهري، إذن، لا يكمن في الدين ولا في الفقه بوصفه علمًا، بل في تحويل اجتهادات تاريخية ظرفية إلى أحكام مطلقة، وفي الخلط بين حماية الهوية ومقاومة التاريخ. فالحداثة الأوروبية، بما حملته من أدوات وتقنيات، لم تُواجَه في كثير من السياقات الإسلامية بعقل نقدي قادر على التمييز بين ما يمسّ القيم وما يدخل في دائرة الوسائل المتغيرة.

من هذا المنطلق، فإن سؤال النهضة في السياق الإسلامي يظل معلقًا على شرط أساسي: تحرير الفقه من الخوف، والعقل من الوصاية، والدين من التوظيف الدفاعي. فالتاريخ لا يرحم الحضارات التي تحرّم الأسئلة بدل أن تجيب عنها، ولا تلك التي تواجه العصر بالفتوى بدل الفكرة، وبالمنع بدل الفهم.

وهكذا، تبقى العلاقة بين المسلمين والنهضة الأوروبية علاقة كاشفة لأزمة أعمق، أزمة في الوعي بالزمن والتاريخ والمعرفة. وما لم يُستأنف هذا الحوار على أسس نقدية شجاعة، تعترف بأخطاء الماضي دون جلد للذات، وتفتح أفقًا لاجتهاد جديد، فإن سؤال النهضة سيظل يتكرر ينتظر لحظة تاريخية تتجاوز المأزق، وتعيد للإنسان المسلم ثقته بعقله، وبقدرته على الإسهام من جديد في صناعة الحضارة الإنسانية .

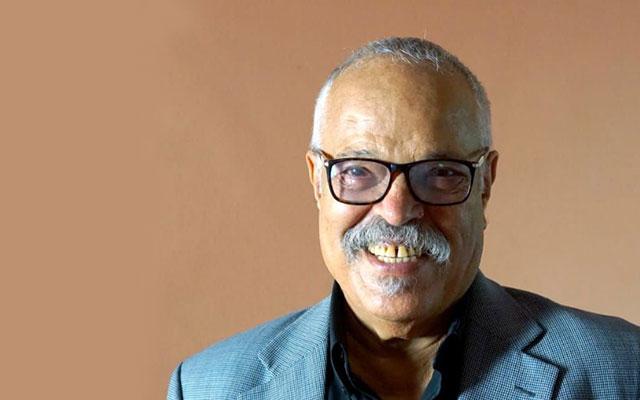

الصادق أحمد العثماني

أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية