مع كل فيضان، ومع كل زلزال، يتكرر المشهد نفسه في المغرب. الصور تختلف، والأماكن تتغير، لكن السيناريو يبقى واحدًا: الكارثة تفاجئ، العاطفة تجتاح، الدولة تتعبأ، فرق الإنقاذ تتدخل، والتضامن الوطني يتجلى بقوة. ثم، ما إن تمر حالة الطوارئ، حتى يعود الصمت. إلى أن تحل المرة المقبلة.

لا بد من قول ذلك بوضوح ودون مواربة: المغرب يُحسن تدبير الأزمات، لكنه يُسيء استباق المخاطر.

فالفيضانات المتكررة التي تعرفها عدة مناطق من البلاد، من الشمال إلى الغرب، ومن سبو إلى سوس، ليست لا متوقعة ولا وليدة الصدفة. إنها موثقة، ومُخططة على الخرائط، ومعروفة. المناطق القابلة للفيضانات محددة منذ عقود، وكذلك الصدوع الزلزالية. ومع ذلك، يستمر التوسع العمراني، في كثير من الأحيان، في تجاهل هذه الحقائق الفيزيائية البديهية، وكأن ذاكرة المجال لا قيمة لها.

إشكالية الموضوع إذن ليست في تعبئة السلطات لحظة وقوع الكارثة. في هذا الجانب، يجب أن نكون منصفين: فالقوات الأمنية، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، والمصالح التقنية، والمتطوعون، يُظهرون في الغالب مهنية عالية والتزامًا لافتًا. المشكل يوجد قبل ذلك، بعيدًا في المنبع.

هل هو نقص في الكفاءات؟

هل هو نقص في الإمكانات المالية؟

أم هو، في العمق، عجز في ثقافة الاستباق والاستشراف؟

لأن هذا البلد ليس فقيرًا في المهندسين، ولا في المخططين العمرانيين، ولا في الهيدرولوجيين، ولا في الجيولوجيين، ولا في المعماريين، ولا في الأطر الترابية. كما أنه ليس عاجزًا من حيث القدرات الميزانياتية حين يتعلق الأمر بتدبير الطوارئ، أو التعويض، أو إعادة البناء على عجل. ما ينقص، في الحقيقة، هو القدرة الجماعية على استخلاص دروس مستدامة من أحداث الماضي، وعلى تحويل كل كارثة إلى معرفة عملية قابلة للتطبيق.

نحن نبرع في رد الفعل، لكننا نفشل في الوقاية.

كل زلزال كان ينبغي أن يعيد تأسيس معايير البناء في المناطق المعرضة للخطر.

وكل فيضان كان يجب أن يدفعنا إلى مراجعة اختياراتنا العمرانية، ومخططات التهيئة، وعلاقتنا بالأودية، وبالسهول الفيضية، وبالمناطق المنخفضة.

وكل مأساة كان يفترض أن تُنتج قرارات بنيوية، لا مجرد إعلانات عاطفية.

فالتاريخ، مع ذلك، حاضر. وهو يخاطبنا بوضوح. فقد كان الأقدمون يعرفون أين يُبنى وأين لا يُبنى. المدن المغربية التقليدية كانت تتفادى المجاري الكبرى للأودية، وتحترم التضاريس، وتُدمج القيود الطبيعية في بنيتها العمرانية. غير أن هذا الرصيد المعرفي تآكل تدريجيًا بفعل تمدّن سريع، أحيانًا فوضوي، وغالبًا منفصل عن حقيقة المجال.

وهناك، قبل كل شيء، سؤال نرفض طرحه بوضوح: لماذا لا نتوفر على مخزون استراتيجي من السكن مخصص للمنكوبين؟

فهذا يدخل في صميم بداهات سياسة عمومية حديثة لتدبير المخاطر. مساكن مُجهزة مسبقًا، مُخطط لها سلفًا، وموزعة ترابيًا، قابلة للتعبئة الفورية بعد أي كارثة، بما يسمح بإيواء المتضررين بسرعة وكرامة، دون ارتجال، ودون مخيمات مؤقتة تمتد لسنوات.

إن الاستمرار في إعادة البناء بعد وقوع الكارثة، تحت ضغط الاستعجال وبكلفة مرتفعة، دون استثمار التجربة المتراكمة، يُعد عبثًا اقتصاديًا واجتماعيًا. فالاستباق دائمًا أقل كلفة من الإصلاح، والوقاية دائمًا أقل ألمًا من الترميم.

الدرس الحقيقي الذي نرفض تعلمه يكمن هنا: الكارثة الطبيعية ليست مجرد حدث مناخي أو جيولوجي، بل هي مرآة تعكس اختياراتنا السياسية والعمرانية والمؤسساتية.

ما دمنا نعتبر الاستباق ترفًا، والاستشراف تمرينًا نظريًا، سنظل نلهث وراء الكوارث بدل أن نسبقها. وما دمنا لا نحول كل مأساة إلى إصلاح بنيوي، سنبقى أسرى حلقة مفرغة تستبدل فيها العاطفة بالتخطيط.

المغرب يستحق أفضل من هذا التكرار الأبدي. يستحق ذاكرة للمخاطر، وذكاءً ترابيًا، وسياسة حقيقية في الاستباق. فالكوارث الطبيعية لا يمكن تفاديها، لكن آثارها يمكن الحد منها إلى حد بعيد.

ويبقى الشرط الأساس: أن نقبل بتعلّم هذا الدرس… عن ظهر قلب.

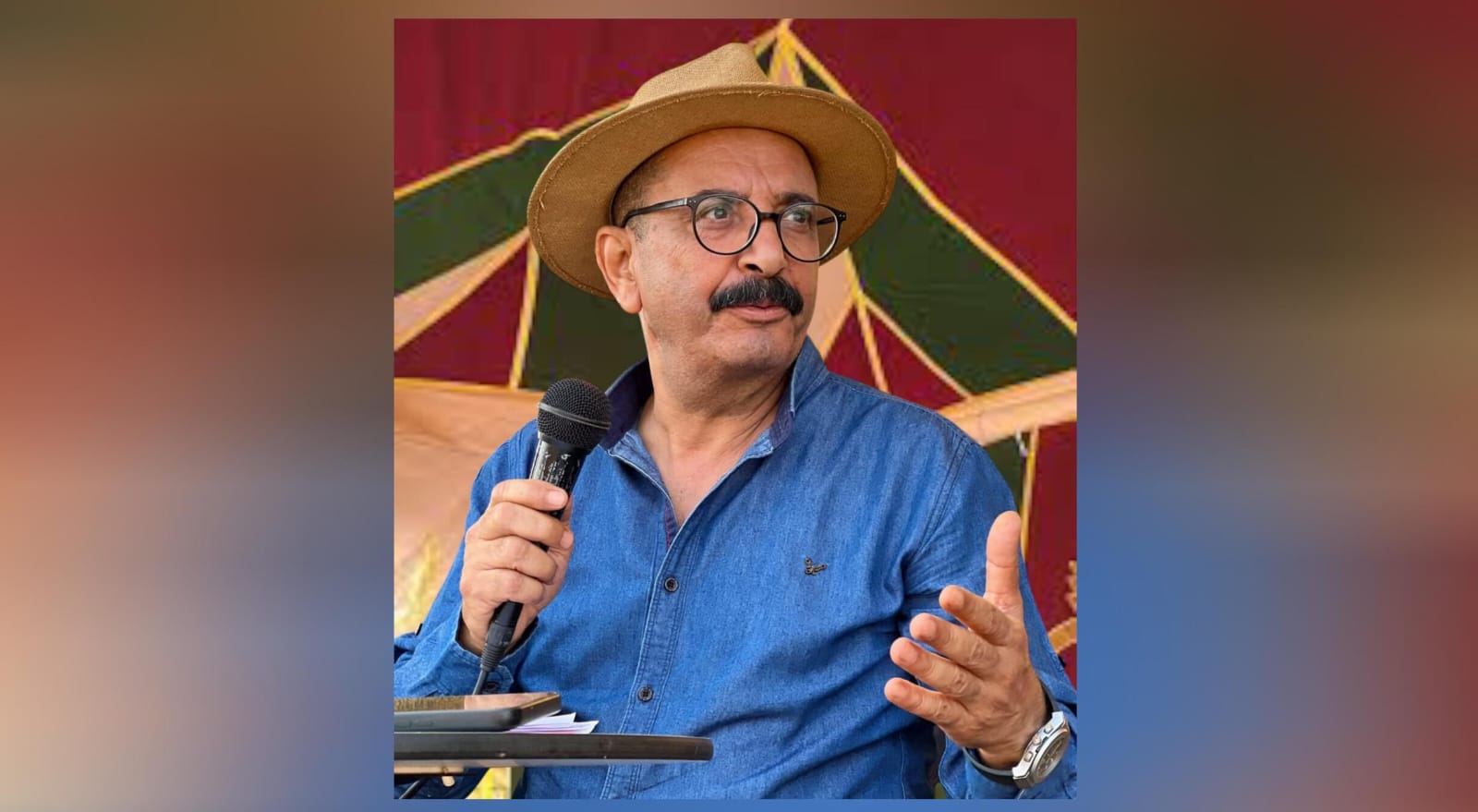

رشيد بوفوس/ مهندس معماري