غياب يدل على الثراء لا النقص

صرنا اليوم ننتسب إلى أوطاننا وثقافاتنا عبر النجوم: نجوم الأغنية، أو مشاهير الرياضة. فمن لا ينتسب منا إلى الوطن عبر مطرب أو مطربة، فهو ينتسب إليه عبر نجم تلفزيوني أو فريق كروي. فأنت لا تُعرف عبر عالم اليوم بالاسم الجغرافي لبلدك، أو بالمكانة السياسية والتاريخية لوطنك، أو بمعالمك الجغرافية أو مآثرك الثقافية، بقدر ما تُعرف بانتسابك لبلد هذا النجم أو ذاك، ذاك الفريق الكروي أو الآخر.

يحكي لي صديق زار بلدا في أقصى شرق آسيا، فسألوه عن موطنه، لكنه وجد صعوبة كبيرة في أن يجعلهم يدركون أنه من المغرب. فأخذ يذكر لهم مآثر بلاده وعظماء تاريخها وكبريات مدنها، وأسماء بعض مشاهيرها، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف اليها حتى نطق باسم لاعب كرة القدم أشرف حكيمي.

تجارب عالمية

لا يقتصر هذا الأمر على بلد بعينه، فالإسباني يُنسب، في ذهن الكثيرين اليوم، إلى بلد الثنائي البارسا/الريال. أما البرتغال، فيكاد كل ما يعرفه العالم عنه اليوم، هو كريستيانو رونالدو. قبل أعوام، عندما طُلب من الفرنسيين أن يصوتوا على من يمثل فرنسا، نازع ديغول المرتبة الأولى كل من النجمين الرياضيين زين الدين زيدان ويانيك نواه، إلى جانب نجم الشاشة الصغيرة ميشال دروكير.

كانت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي كتبت مقالا تحت عنوان "بلاد المطربين أوطاني"، تناقلته المنصات والصحف في ما بعد تحت عناوين متنوعة: "دي دي واه"، "أواه ثم أواه... ما زال من يسألني عن معنى دي دي واه"، عبرت فيه عن إحساسها بأنها لم تعد تنتسب إلى وطن، بقدر ما غدت تنسب إلى مطرب، أو إلى الوطن عبر مطرب، فهي في أعين من التقتهم في رحلتها إلى لبنان ، لم تكن تنتمي إلا إلى "بلد الشاب خالد" صاحب الأغنية الشهيرة. فعبرت عن حسرتها لما آلت إليه الأمور منذ الفترة التي كان أجدادها ينسبون فيها إلى بلد الأمير عبد القادر، إلى اليوم، حيث أصبحوا، مثلهم مثل أي عربي، ينسبون إلى المغني الذي يمثلهم في ستار أكاديمي.

قبل أن يتحدد الانتساب إلى الأوطان والثقافات بنجوم الأغنية، والفرق الكروية، كان يتحدد نسبة إلى مفكرين وأدباء كبار، أو إلى كتب مأثورة بعينها بحيث لا يمكن أن نذكر ذلك الوطن، أو تلك الثقافة من غير ذكر ذلك الكتاب أو ذلك الاسم. وهكذا كان اسم غوته بديلا من ألمانيا أدبا وثقافة، كما كان اسم شكسبير وثيربانتس وهوغو بدائل من إنكلترا وإسبانيا وفرنسا.

"ألف ليلة ليلة"؟

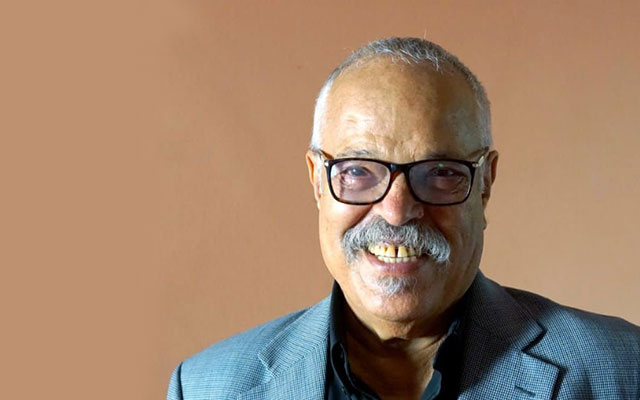

كان الناقد عبد الفتاح كيليطو طرح السؤال ذاته في ما يخص الثقافة العربية، فاستخلص أن الاسم البديل منها في أعين من يتأملها خارجا ليس اسم علم هذه المرة، وإنما عنوان كتاب هو "ألف ليلة وليلة". لكن السؤال الذي يظل قائما: هل يتعلق الأمر بالوقوف عند إحساس العربي بانتمائه هو، أم بوصف الكيفية التي يدرك بها العربي خارج ثقافته؟ في هذه الحال وحدها يمكن الذهاب إلى القول إن "ألف ليلة وليلة" أصبحت بالفعل ما عن طريقها يعرف الغرب الشرق. إلا أن هذا الشرق يظل، في الأحوال جميعها، شرقا متخيلا، وتعبيرا عن "السحر الشرقي" والإغراء والغموض، مما يلبي التوقعات الاستشراقية التي ساهمت الترجمة كفعل اختزال في ترسيخها.

غني عن التأكيد هنا أن ترجمات أنطوان غالان (الفرنسية) وريتشارد بيرتون (الإنكليزية) حولت نص "الليالي" إلى منتج "غريب" و"مثير"، بحذف أجزاء لا تناسب الذائقة الأوروبية (مثل الشعر الصوفي أو الحكايات الأقل إثارة). على هذا النحو، فإن كتاب "ألف ليلة وليلة"، في ترجماته الأوروبية، مرآة تعكس "الشرق الذي صنعه الغرب"، أكثر مما تعكس الثقافة العربية ذاتها.

بل إن هناك من يلاحظون أن هذا النص "هامشي" في تراثه الأصلي، فـ"الليالي" لم يكن جزءا من "الأدب الرسمي" العربي الكلاسيكي (مثل دواوين المتنبي وأبي تمام والمعري أو كتب الجاحظ)، بل كان أدبا شفويا شعبيا. لذا، فإن التركيز عليه يختزل العالم العربي في السحر والحريم والمغامرات، ويتجاهل إسهاماته في الفلسفة والعلم والفنون. هذا فضلا عن أن بعض حكايات "الليالي" ذات أصول هندية أو فارسية، بالرغم من أنها عرفت عالميا كحكايات "عربية".

قد يرد على هؤلاء: لمعرفة صدق التمثيل الذي يقترحه الناقد المغربي، على المرء أن يتخلص من هذه النظرة المتجاوزة لـ"الليالي"، وأن يعمد إلى تقصي أوجه الشبه التي تربط العرب أدبا وثقافة بذلك الكتاب، بإعادة قراءته كـ"نص مركب"، والكشف عن طبقاته النقدية للمجتمع (مثل ذكاء شهرزاد الذي يتحدى السلطة الذكورية).

ما رواه بورخيس

إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولا هو حتى في هذا الاتجاه. وهذا بالضبط ما يلاحظه بورخيس في إحدى محاضراته. فعلى عكس ما هو متوقع، فإن الإجابة عن السؤال: ما هو الاسم الذي يمثل ثقافة بعينها؟ لا تكون، في نظر الكاتب الأرجنتيني دوما بالبحث عن أوجه التشابه. يلاحظ بورخيس أن جميع البلدان "اختارت" ممثلا عنها أفرادا قد لا يشبهونها في شيء. فعوضا عن أن يقع اختيار إنكلترا، على سبيل المثال، على صامويل جونسون، فإنها ربطت نفسها بشكسبير، والحال أننا، كما يلاحظ بورخيس، يمكن أن نقول "إن شكسبير أقل الأدباء الإنكليز تنكلزا"، إذ إن ما يميز الإنكليز هو أنهم يلمحون و"يقولون أقل مما يريدون قوله"، على عكس شكسبير تماما الذي "يميل إلى الغلو في استعاراته".

الأمر عينه ينطبق على ألمانيا، "هذا البلد العجيب الذي يميل بكل سهولة نحو التعصب"، بحسب بورخيس، ومع ذلك فقد اختار بالضبط رجلا سمحا أبعد ما يكون عن التعصب، بل "رجلا لا يهمه كثيرا حتى مفهوم الوطن" هو غوته. هذا فضلا عن كون صاحب "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" كتب عن الإسلام والشرق أكثر مما كتب عن المسيحية الألمانية.

في ما يخص فرنسا يلاحظ بورخيس أن ليس هناك اسم بعينه تم الحسم في صدده. والغريب أن الكاتب الأرجنتيني لا يقترح اسم ديكارت، بل يؤكد أن الميل ينحو نحو اختيار هوغو ممثلا عن فرنسا. غير أنه سرعان ما يعقب: "إلا أنني أعتقد أن هوغو ليس من هو أولى بتمثيل فرنسا، لما تتميز به كتاباته من لجوء إلى استعارات فضفاضة".

حالة أخرى أغرب يقف عندها بورخيس هي حالة إسبانيا. فهو يرى أن من كان أولى بتمثيلها هو لوبي دي فيغا، إلا أن إسبانيا كانت ترتبط في ذهن الجميع بثيربانتس، "ومع ذلك فهذا الرجل لا يتصف لا بمناقب الإسبان ولا بمثالبهم".

كل بلد من هذه البلدان إذن يظن أن من يخالفه هو الأولى بتمثيله. فكأنه يشعر برغبة في التعويض، فـ"يختار" من لا يقاسمه أوجه الشبه، كأن الاسم الذي يقع عليه الاختيار، يمثل طموح الثقافة أكثر مما يعكس واقعها.

رموز ثقافية

إذا كان الأمر على هذا النحو، يصعب علينا أن نجيب عن سؤالنا: من يمثل الثقافة العربية؟ إذ أن الأسماء التي هي من هذه الثقافة من غير أن تلتقي كثيرا مع مميزاتها غير قليلة. فالثقافة العربية ملأى بمتونها، لكن أيضا بهوامشها.

قد نلجأ، على غرار ما يفعل ابن خلدون، إلى اقتراح أسماء هي أولى من غيرها بتمثيل فرع من فروع تلك الثقافة، بيد أن المقصود هنا ليس هذا، ليس انتقاء اسم مؤلف أو كاتب يجسد الكلام، وآخر يمثل الشعر، وآخر يمثل البلاغة، وإنما الاستعاضة عن الثقافة في مجموعها باسم واحد.

قد يقترح البعض الوقوف عند بعض الرموز التي كان لها تأثير عميق في تشكيل اللغة والهوية الثقافية العربية عبر التاريخ شأن الجاحظ أو المتنبي أو ابن خلدون وابن رشد أو الشريف الإدريسي، ولم لا طه حسين أو جبران خليل جبران أو محمود درويش. كما أن آخرين قد يعلون من أولئك الذين ساءلوا الثقافة العربية عوضا من أن يظلوا مرايا لها. فهؤلاء سعوا إلى أن "يخترعوا" ثقافتهم بدل أن يقتصروا على وصفها وعكس صورة عنها.

لكن، لم لا نذهب إلى القول إن الأجدر بنا هو التساؤل، ليس عمن يمثل الثقافة العربية "أحسن" تمثيل؟ وإنما لماذا لم تلجأ الثقافة العربية تلقائيا إلى فرض اسم واحد بعينه بديلا منها دالا عليها، حتى إن كان سيتبين في ما بعد أن ذلك الاسم ليس هو الأنسب؟ لماذا استغنت هذه الثقافة عن البحث عن اسم يعوضها عن نواقصها؟ ألشعور بعدم الحاجة؟ أم لأنها من السعة بحيث لم تجد لا في المتنبي ولا في ابن خلدون ولا في التوحيدي ولا في الجاحظ ولا في ابن الهيثم ولا في الإدريسي من هو أولى من غيره في أن يكون "غوته العرب"؟ أليس غياب "غوته العربي" هو بالضبط ما يجعل الثقافة العربية فريدة؟ فعدم اقتناعها باختيار اسم واحد بعينه ربما دليل على حيرة، لكنه يظل علامة غنى وثراء، وليس قط دليلا على حاجة وعوز.

عن مجلة:" المجلة"

.

.