عندما كان البشر يعبدون الخوارق، ويصلّون للرياح، ويلقون أجمل نسائهم في مياه الأنهار، طمعاً في رحمتها، وهرباً من غضبها، وخشية من لعناتها، فإنما كانوا يفعلون ذلك لعجزهم عن تفسير نواميس الكون آنذاك. كان عقلهم قاصراً عن فهم تحولات الطبيعة، وتبدّل الفصول، وحركة الكواكب، والولادة والموت.

تعيدنا الحرائق التي عصفت بمدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى عواصف أشد وأنكى تضرب، بلا هوادة، العقل العربي، الذي ما انفك يرى في الحوادث الطبيعية غضباً إلهياً، ثم لا يبرح أصحاب هذا الاتجاه يبحثون في النصوص الدينية عن سند لـ "اعتقاداتهم" التي تنتشر على شبكات السوشيال ميديا، وتشعل حرائق جدل لا ينطفئ.

هناك من عدّ الحرائق انتصاراً للطبيعة ضد الظلم الأميركي للشعوب العربية، وبخاصة الشعب الفلسطيني. وثمة من ربط بين حرائق لوس أنجليس، وبين خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد فيه بـ"تحويل الشرق الأوسط إلى جحيم". وبلغ تطرف أحد المعلقين وشماتته حداً وصف الحرائق التي أودت بحياة 16 شخصاً، ودمرت نحو 12 ألف مبنى بأنها "مشهد يُسر الناظرين"!

ولم يفت بعضهم الاعتصام بالنص القرآني لتدعيم القول بـ "الغضب الإلهي"، مستشهدين بالآية 266 من سورة البقرة: "فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون".

وفي حين تكون حرائق لوس أنجلس، التي يقطنها زهاء نصف مليون مسلم، غضباً إلهياً، فإنّ حدثاً مشابهاً يغدو "ابتلاءً إلهياً" في لعب مكشوف على المعاني والتأويلات التي تورط النص الديني في مآزق وتناقضات، فإذا كانت الحرائق غضباً إلهياً ضد الأميركيين، فهل تكون كذلك ضد أهل غزة، وأهل لبنان، وسائر البلاد العربية التي ابتليت بالحروب والزلازل والنكبات؟

عندما كان البشر يعبدون الخوارق، ويصلّون للرياح، ويلقون أجمل نسائهم في مياه الأنهار، طمعاً في رحمتها، وهرباً من غضبها، وخشية من لعناتها، فإنما كانوا يفعلون ذلك لعجزهم عن تفسير نواميس الكون آنذاك. كان عقلهم قاصراً عن فهم تحولات الطبيعة، وتبدّل الفصول، وحركة الكواكب، والولادة والموت.

لا بأس في ذلك، فأسهل الطرق لدرء خطر أن تغدو أسيراً لتطلباته، وأن تمحضه كل شيء حتى حريتك. بيْد أنّ الزمان تغير، وأضحى الإنسان مسيطراً إلى حد بعيد عن مصائره، ومُدركاً ما يجري حوله، ويملك تفسيرات وحلولاً لمصاعب حيرت البشر آلاف القرون، ولم يَعد للأساطير والخرافات اليد الطولى، لأنّ العقل تطور وتحسنت معه أنماط التّفكير والاكتشاف، وصار للعلم كلمته وسطوته وبراهينه الحسية.

ومع تقدم العلم وفتوحاته الخارقة التي يدونها، باطراد، الذكاء الاصطناعي، تلوذ الخرافة بالصمت، وتقبع في العتمة. أما إذا كان ثمة بشر يجادلون، حتى الآن، في أنّ الشمس تدور حول الأرض، فلأنهم قرروا الاستغناء عن العقل العلمي الذي يربط الأسباب بمسبّباتها والعلة بالمعلول، وراحوا يختارون ما يتوهمون أنه "عقل الدين"، فيفكرون بغير عقولهم، بل بعقول خارج ذواتهم، ربما عقل النص، أو عقل الموروث، أو عقل السلف، أو عقل الضحية، حتى لو قادهم ذلك إلى عقل الخرافة.

وهم بإسباغهم "العقل" على كل هذه المكونات، فلأنهم يريدون تمجيدها، وإعلاءها، وتنزيهها عن السهو والخطأ. لذا إنْ ساجلت أو حاورت أحداً من هؤلاء، وهم كثر، استعان بالنص الديني دليلاً على صدق ما يقول، حتى لو كان القول متصلاً بأدق التفاصيل العلميّة.

إنهم من حيث يريدون تقديس النص القرآني، يحمّلونه فوق طاقته، وينقلونه من حيز الكتاب الروحي التوجيهي الذي يربط الأرض بالسماء، إلى كتاب علمي يتضمن كل الأجوبة، ويشتمل على كل الحلول، ما يثقل كاهل النّص نفسه الذي تصل ببعضهم الحماسة إلى جعله مشتملاً على أحداث 11 سبتمبر 2001.

وفي التفاصيل التي يتداولها الشباب والكهول، باعتبارها حقائق لا يأتيها الباطل أبداً، أنّ المركز الذي دُمر يوم 11 سبتمبر 2001 يقع في نيويورك في شارع "جرف هار" وهذا الاسم ذكر في القرآن الكريم في الآية 109 من سورة التوبة: "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين".

وتتناسل من التفاصيل تفاصيل أخرى تشير إلى أنّ هذه الآية تقع في الجزء (11) وهو يوم الانهيار ورقم السورة (9) وهو الشهر الذي وقع فيه الانهيار، وعدد كلمات السورة (2001) وهي السنة التي وقع فيها الحادث، ورقم الآية (108 – 109) وهما رقما البرجين اللذين اصطدمت بهما طائرات ركاب مخطوفة، ما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص.

ولو أراد المرء أن يُحصي عدد الأمثلة المشابهة لأعياه البحث، ولأدهشه مدى سيطرة التفكير غير العلمي على طائفة كبيرة من البشر يشكّل العرب والمسلمون غالبيتهم، ويمثل الشباب نسبة عالية من تلك الغالبية التي لم تلفحها رياحُ العلم والمنطق والتحليل والفلسفة والنقد، وظلت منشدّة إلى ما هو غيبي وميتافيزيقي، ومتوهمة أنّ النص الديني يشفي من الأمراض المستعصية، وأنّ بول البعير يعالج السرطان، وأنّ كل ما حدث ويحدث وسيحدث مشتمل فيه، وهو أمر ينكره واقع النّص نفسه.

ولعل مثل هذه المقاربات تكتظ بإشارات تستدعي التأمل العميق في ما وصل إليه العالم العربي، على وجه الخصوص، من انحدار وتدنٍ في مختلف الميادين، ولو أردنا الذهاب أعمق لما ترددنا في القول إنّ المخاضات العنيفة التي تمرّ بها بلداننا هي ثمرة هذا الحال الذي ساهمت فيه أنظمة التعليم (حيث يُحذف درس نظرية التطور، لمصلحة أحكام الطهارة)، وثقافة الطغيان الأبوية في الأسرة والمدرسة والشارع والدولة، ما أفرز أشخاصاً تائهين مضلَّلين يجدون في أسطرة النص الديني ملاذَهم الوحيد لمعرفة موقعهم في الكون، وأيّ موقع؟!

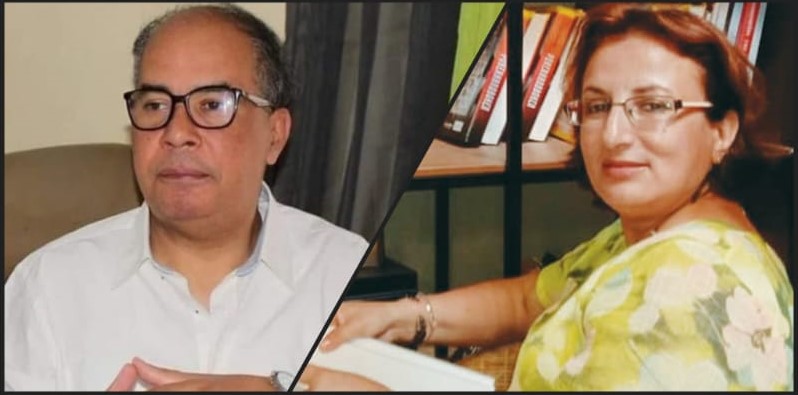

موسى برهومة، كاتب أردني

عن: النهار العربي