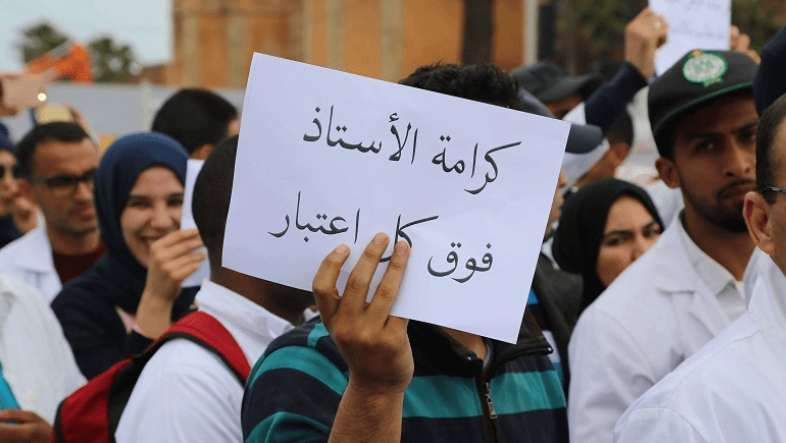

لا تشعر التنسيقيات، التي أصبحت أهم تعبير عن الاحتجاج الاجتماعي، بالحاجة إلى إطار إيديولوجي لممارسة النضال. ذلك أنها تقوم، خارج المنظمات النقابية والسياسية، بالتنسيق بين أعضاء مجموعتها من خلال الشبكات الاجتماعية، والدعوة إلى "التعبئة العامة" لتنفيذ الاحتجاج: «إضرابات، وقفات، مسيرات».

وتعتبر التنسيقيات حركة استياء شعبية تثير الكثير من التعاطف في الرأي العام، خاصة أنها تقدم نفسها باعتبارها مقاومة للازدراء الطبقي، وأيضا كحركة عفوية خارج تسويات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات. إنها حركة ضد الإقصاء المؤسستي، تتشكل من موظفين مندمجين في الوظيفة العمومية، لكن رواتبهم متواضعة، فضلا عن متقاعدين قريبين من خط الفقر، وعمال غير مستقرين، وحرفيين وأصحاب مشاريع صغيرة يواجهون صعوبات. والقاسم المشترك بين هؤلاء هو فقدان الثقة بالنفس والشعور بعدم الجدوى.

والملاحظ أن التنسيقيات، التي تسلمت مشعل الاحتجاج في المغرب، في ظل عجز النقابات عن ضبط الحوار الاجتماعي لصالح الزيادة في الأجور وتسوية الأوضاع المهنية بما يحفظ كرامة الشغيلة، ليس اختراعا مغربيا خالصا، إذ شهدت هونغ كونغ على سبيل المثال احتجاجات شعبية خلال العام 2019. وقد كان لافتا قدرة زعماء المظاهرات على تنظيم أنفسهم وإدارة العمليات المتعلقة بمواعد وأماكن الاحتجاجات، إلى جانب المحافظة على الزخم الذي بدأت به الحركات الاحتجاجية، وتحصينها ضد أي محاولة اختراق من جانب الحكومة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن السر في تماسك وتعبئة وتنظيم المتظاهرين، مع الحفاظ على البعد السلمي وتجنب الصدام مع عناصر الشرطة خصوصاً في المظاهرات الكبيرة التي تتعدى المليون متظاهر؛ أضف إلى ذلك الاحتجاج الذي شهدته فرنسا في العام 2018، مع حركة «السترات الصفراء» التي قال عنها عالم الاجتماع الفرنسي سيرج بوغام: «إنها حركة الذين يشعرون بعدم الاعتراف باستحقاقهم. فأصحاب السترات الصفراء، في كثير من الأحيان، يُجبرون، إن لم يكن هناك شيء آخر، على الاحتفاظ بوظيفة لا تجلب لهم الرضا بل وتغرقهم في عدم الاستقرار الوجودي بسبب أن العمل يتحول إلى إطار قمعي، خاصة عندما يكونون مهددين بفقدانه، بل عندما يشعرون بأن نظام التقاعد يخلو من قيمة العمل الذي بذلوه، وبأن ليس هناك أي تكامل بينهم وبين أرباب العمل، وبإن إصلاح هذا النظام ليس لحظة مشتركة». ولم تكن تلك الحركة، رغم اندلاعها على هامش الحوار الحكومي/ النقابي، صماء، إذ باركها 69% من الفرنسيين، واعتبروا مطالبها مشروعة، وفق استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة إيلاب.

ومن الحركات الاحتجاجية الشعبية اللافتة تلك التي اندلعت في اليونان في العام 2011 بسبب سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة اليونانية للخروج من الأزمة المالية وإملاءات صندوق النقد الدولي، زادت نسبة العجز في اليونان، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15%، ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%، مما أدى إلأى ارتفاع حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي. وطالب المحتجون اليونانيين، الذين خرجوا إلى الشوارع، بإلغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وايجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

ومن الحركات الاحتجاجية الشعبية اللافتة تلك التي اندلعت في اليونان في العام 2011 بسبب سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة اليونانية للخروج من الأزمة المالية وإملاءات صندوق النقد الدولي، زادت نسبة العجز في اليونان، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15%، ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%، مما أدى إلأى ارتفاع حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي. وطالب المحتجون اليونانيين، الذين خرجوا إلى الشوارع، بإلغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وايجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

ليس من الصعب أن نفهم أن مثل هذه الحركات الشعبية هي التي تحرك الآن الشارع في أكثر من منطقة في العالم، بل أصبحت هي التعبير الأسمى عن الاحتجاج في الفضاء العمومي، خارج الحوار الاجتماعي التقليدي بين الحكومة والباطرونا والنقابات. وهذا متغير جوهري يعبر عن تفاقم الانزعاج من «التسويات» التي تتم بمنطق سياسي لا يستحضر الاستياء العام الذي أصبح مرئيا، خاصة أنها حركات تهاجم السلطة والنخب، والمطلب الرئيسي هو «العدالة الاجتماعية» المفترى عليها في البرامج الحكومية.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل تملك هذه التنسيقيات شرعية التفاوض مع الحكومة؟ وعلى أي أساس قانوني؟

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل تملك هذه التنسيقيات شرعية التفاوض مع الحكومة؟ وعلى أي أساس قانوني؟

إن هذا السؤال يخفي مضمرا جوهريا، يتعلق بأزمة الديمقراطية التمثيلية، خاصة أن النقابات التي كانت تقود الاحتجاج اطمأنت إلى الحوار المؤسستي الذي يتم خارج القواعد، مما فسح المجال أمام التنسيقيات التي برهنت على أنها منسجمة مع سبب وجودها، انطلاقا من إنتاج القرار من القواعد بدل احتكاره من طرف القيادات النقابية، واستفرادها بطرق التسوية وسبل التفاوض، بما فيها الاحتجاج.

وتتمثل أزمة الديمقراطية التمثيلة، عند تحليلها، في غياب الوضوح المطلوب مع الشغيلة، والحجب الذي تمارسه النقابات بخصوص «التسويات السرية» مع الحكومة، الأمر الذي يزكي استقالتها من الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الخاصة بالعمال والموظفين، وهو ما ينتج عنه الإقلاع عن تفويض سلطة التفاوض لهذه النقابات، بل فسح المجال أمام حركة اجتماعية غير تقليدية و«غير مؤسساتية» لا تشرف عليها النقابات أو الأحزاب.

وتطرح حركة «التنسيقيات» مطالب اجتماعية بشكل أساسي، لكنها تعبر أيضًا عن انتقاد جذري لنظام التمثيل السياسي.

وتطرح حركة «التنسيقيات» مطالب اجتماعية بشكل أساسي، لكنها تعبر أيضًا عن انتقاد جذري لنظام التمثيل السياسي.

ذلك أن الحكومة والبرلمان يتعرضان للهجوم. إذ تعبر الشعارات والمطالب المرفوعة عن عن عدم الثقة تجاه المؤسسات السياسية أو النقابية، ورفض أنصاف الحلول، والضغط بكل قوة لإرغام الحكومة على الاستجابة للملفات المطلبية على نحو شامل. وتناضل التنسيقيات من أجل الحصول على السقف، رافضة منطق «التفاوض» على الجزء. ولهذا تبنت بعض الحكومات أسلوبا استبداديا في التعامل مع ممثلي التنسيقيات، فتلقى بعضهم تهديدا بالقتل، بينما طبخت لآخرين ملفات حولتهم إلى نزلاء سجون.

إن هذا النضال الجماعي للتنسيقيات، التي تعمل خارج الدستور في الحالة المغربية مثلا، جعل من الممكن بناء قوة سياسية تتحدى مؤسسة النقابة والحزب والحكومة والبرلمان. ذلك أن البحث عن الشرعية لم يعد مطروحا أمام المحتجين في ظل اتساع الثغرة مع المؤسسات التي أبقتهم خارج المواطنة، سواء أكانت النقابات التي من المفروض أن تعبر عن مطالبهم وتناضل من أجلهم، أم الحكومة التي ينبغي أن تسهر على الاستقرار الاجتماعي وضمان جودة العيش للمواطنين. وهنا يطرح تساؤل آخر: هل بوسع التنسيقيات أن تخلق مؤسساتها الخاصة؟وهل انتهى بالفعل زمن النقابات التي يقال إن رابط «زواج المتعة» يجمعها مع الحكومة؟ وبتعبير آخر، هل تلجأ الدولة، بحثا عن إسكات هدير الشارع، إلى التفاوض مع حركة منفلتة من أي شكل من أشكال الرقابة؟

لا يحتاج الملاحظ إلى دليل بأن البعد الوصفي لم يعد كافيا لفهم الحركات الاجتماعية الصاعدة، أو ما دأبنا على تسميته بـ «الحراك الاجتماعي». كما لا نحتاج إلى أي خطاب أكاديمي لتوفير مفاتيح لفهم هذه الحركة البروليتارية للغاية، حسب الوصف الذي أسبغه عليها الفيلسوف الفرنسي فرانسيس وولف حين وضع حركة «السترات الصفراء» في مواجهة مباشرة مع التفاوتات الاجتماعية. إذ لم يعد انتقاد الديمقراطية ممأسسا، بل تعبيرا سياسيا في الفضاء العمومي، خارج أي ضوابط قانونية أو دستورية، مثلما هو الأمر مع حراك الحسيمة.

من المؤكد أن التنسيقيات «أو ما يماثلها من الحركات الاحتجاجية» تطرح مطالب اجتماعية بشكل أساسي، بيد أنها تعبر أيضًا عن انتقاد جذري لنظام التمثيل السياسي. إذ أن الشعارات المرفوعة لا تقف عند حدود المطالب الاجتماعية، بل تتعرض الحكومة والطبقة السياسية بأكملها للهجوم، كما يتم «تخوين» النقابات وكل المؤسسات الأخرى التي تدور في فلكها. بل إننا في الكثير من الحالات نصبح أمام حالة من «الانحصار» و«شد الحبل» و«صراع الجبابرة» يكون من الصعب فيها إغلاق الاحتجاج واسع النطاق الذي من المحتمل أن يتسم بالعنف.

لقد وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حين داهمته احتجاجات «السترات الصفراء» وفاجأته بقوتها واستمرارها وقدرتها الكبيرة على التعبئة، بأسلوب جديد للحكم، يقوم على الإصغاء والتشاور، كما وعد بإصلاح البلاد بأقصى سرعة، فهل يستطيع رئيس الحكومة المغربية عبر العزيز أخنوش أن يعتبر احتجاج التنسيقيات أمرا جيدا للديمقراطية والنقاش في بلادنا، وذلك بتعليق «النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية» وإطلاق الحوار الوطني الكبير بما يسمح للمؤسسات بالعمل والتأطير، بدل أن تصبح مجرد عربة فارغة تجرها «حركة مقاومة لأي شكل من أشكال التنظيم ومتحررة من القواعد الكلاسيكية للحوار الاجتماعي». فالخوف كل الخوف هو أن يساهم إضعاف مؤسسات الوساطة في سيطرة التنسيقيات التي أظهرت، في الكثير من المناسبات، أنها غير منسجمة وغير قادرة على إدارة الحوار أو على التحدث بصوت واحد، بسبب الخلافات الداخلية المستمرة بين أعضائها حول من يتحدث باسمها. ذلك أنها تعمل، تحت ضغط الشارع وحده، بدون أحزاب أو نقابات أو جمعيات.

تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"